Die grosse Reise steht bevor

An einem trüben Novembermorgen 1928 war es für uns dann soweit. Mutter reiste mit uns drei Kindern nach Amerika. Unsere beiden Grossmütter und Tanten halfen Mutter und uns reisefertig zu werden. Dabei weinten sie. Wir Kinder wussten nicht weshalb. Meine Schwester und mein Bruder, die jünger waren als ich, wurden in unseren Kinderwagen verpackt.

Ich lief nebenher bis nach Interlaken. Die Schwester unserer Mutter Margrit, und ihr Mann Hans (Vaters Bruder) begleiteten uns nach Interlaken. Wir stiegen mit dem Onkel in den Zug. Die Tante musste mit dem leeren Kinderwagen den Fussmarsch nach Saxeten wieder antreten. Der Onkel begleitete uns bis nach Hamburg. Sein grosser Filzhut blieb mir in Erinnerung.

Mutters Abschiedslied

Jetzt ist die Zeit und Stunde da

wir reisen nach Amerika

Wir werfen einen Blick zurück

und wünschen all ihr bestes GlückDie Rosse sind schon eingespannt

Wir ziehen in ein fremdes Land

Der Wagen steht schon vor der Tür

Mit Weib und Kindern ziehen wirUnd als wir kamen ans grosse Meer

da wurden uns die Herzen schwer

wir dachten an unser Heimatland

und sagten: Es liegt in Gottes HandUnd als wir kamen in New York an

da trafen wir die Freunde an

sie reichten uns die Bruderhand

und fragten nach dem Schweizerland

Wie Vater vor zwei Jahren bestiegen auch wir das Schiff mit dem Namen Columbus. Es gab auf dem Schiff viele Treppen hochzusteigen bis man den Speisesaal erreichte. Daher war es auch beschwerlich für die Mutter mit uns drei kleinen Kindern, dreimal des Tages, diesen Marsch unter die Füsse zu nehmen. Der Kellner vom Speisesaal hatte eine gute Idee. Er arrangierte es so, dass wir das Frühstück in der Kabine einnehmen konnten. Für unseren Bruder Adolf wurde eine Kindermahlzeit in die Kabine gebracht, sodass Mutter ihn anschliessend schlafen legen konnte. Beim Nachtessen wurde es auch so gemacht. Wir zwei Mädchen gingen mit der Mutter an den Tisch in dem Speisesaal.

Eines Tages war der Ozean besonders stürmisch. Wir sassen beim Mittagessen. Mutter wurde etwas unruhig, weil der Bruder alleine in der Kabine war. Sie schärfte Kläri und mir ein, beim Tisch sitzen zu bleiben, bis sie wiederkäme und bat zusätzlich noch den Kellner doch ab und zu ein Auge auf uns zu werfen. Der Kellner versprach es, obwohl er beide Hände voll zu tun hatte.

Mit der Zeit wurde uns zweien das Warten zu lang. In einem günstigen Moment entwischten wir aus dem Speisesaal. Wir wollten Mutter suchen. Unsere Suchaktion nahm kein Ende. Wenn uns die Passagiere unterwegs fragten: Ja Kinder, wo wollt ihr denn hin? Da antwortete ich: Ins Zimmer 732. Ich nahm an, dass doch alle wissen, wo wir wohnen. Mutter schärfte mir diese Nummer ein, falls wir uns verlaufen würden.

Auf einmal waren wir zwei im Maschinenraum. Die Männer dort bemerkten uns vorerst nicht. Plötzlich drehte sich einer um, und eine jede bei der Hand nehmend, schleppte er uns wieder die Treppen hoch. Dabei schimpfte er lauthals über den Zustand, dass niemand auf uns aufpassen würde. Die Türe flog auf und die Mutter stand da. Sie brachte kein Wort heraus, so mitgenommen war sie über unseren vermeintlichen Verlust. Als Mutter in unsere Kabine kam, war der Glasschrank vornüber gekippt. Scherben lagen überall herum. Der Bruder schlief tief und fest. Mutter musste Hilfe holen und blieb deshalb so lange weg.

Bei unserer Überfahrt reisten mehrere Familien. So ergab es sich, dass wir zwei Mädchen mit anderen Kindern in den Korridoren herumrannten. Einmal fiel ich so unglücklich, dass ich mir meine Nase ziemlich verletzte. Der Herr, der mich auf die Füsse stellte, stammte aus der Umgebung von Zürich, von Unterstammheim, und hiess Rudolf Girsberger. Mutter war auch schon da. Nach ein paar Tagen hiess es, alle Kinder vom Schiff müssten sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Als wir an der Reihe waren, nahm Mutter uns drei und stellte uns vor. Der Arzt fragte, was ich an der Nase hätte und ob ich diese Krankheit von der Schweiz mitgebracht hätte. Mutter erzählte ihm den Hergang .Dieser Arzt glaubte Mutter kein Wort. Er erwartete sogar, dass ich beim nächstenmal wenn das Schiff anhält, wieder in die Schweiz zurückkehre.

Mutter bat den Arzt, doch einen Augenblick zu warten. Sie hole einen Augenzeugen. Dieser, es war Rudolf Girsberger, bestätigte Mutters Worte. Auch habe er uns des öfteren gesehen und ich schleppe keine Krankheit mit mir herum. Mit einem Achselzucken entliess uns der Arzt.

In New York lebte eine verheiratete Frau, die hier aus unserem Nachbardorf stammte. Hier nannte man sie Stöckler Gritli. Weil in vielen Dörfern viele Familien denselben Namen hatten, bekam man einen Zusatznamen. Die Frau hiess ursprünglich Margarethe Zurschmiede und war mit ihrem Ehemann, der aus Deutschland stammte, in New York verheiratet. Sie hatten zwei Töchter.

Nun, Vater bat Gritli, uns vom Schiff abzuholen und uns in den Zug nach St. Louis zu setzen. Sie machte das gerne. Nun gab es eine Verzögerung, bevor wir das Schiff verlassen konnten. Sie liessen uns nicht gehen. Mutter hätte Vaters Adresse vorweisen sollen, und die Angelegenheit wäre erledigt gewesen. Sie hat damals nicht daran gedacht.

Nun, die Bekannte liess man auch nicht durch, und nach zwei Stunden vergeblichen Mühens schlüpfte sie einfach durch die Maschen. Ich denke, Mutter war einfach zu erschöpft nach diesen zwei Wochen mit uns, sodass sie diese Hilfe von unseren Bekannten einfach brauchte.

Wir hatten Glück, denn wir erreichten trotz dieser Verzögerung noch den sechs-Uhr Zug abends und ratterten Vater entgegen. 24 Stunden dauerte die Reise. Uns war ein lieber farbiger Mann zugeteilt worden für unser Abteil. Wir hatten einen Schlafwagen und eine Essnische zur Verfügung. Wir waren bestens versorgt. Nachts deckte uns unser Freund immer wieder zu, damit wir nicht froren. Vor unserer Ankunft in St. Louis reinigte uns unser Freund unsere Mäntel und Schuhe, damit wir alle ja representabel aussehen beim Wiedersehn mit unserem Vater.

Mit Mutter hatte Vater abgemacht, dass wir in St. Louis angekommen den Zug nicht verlassen sollen - damit wir einander nicht verlieren. Er wollte die ein- hundert Wagen abschreiten, bis er uns finde. Plötzlich sagte ich zu Mutter: Ich sehe Vater. Sie schaute mich ungläubig an. Doch ich sah denselben Hut, den mein Onkel, der uns nach Hamburg gebracht hatte, getragen hatte und wusste deshalb, dass dies unser Vater sein musste. Meine Kombination war richtig. Bald darauf kam Vater ins Abteil. Unser farbiger Freund trug meine Schwester auf den Bahnsteig hinaus. Ich ging an Vaters Hand und der Bruder klammerte sich bei Mutter fest. Meine Schwester hielt unseren Begleiter fest umschlungen und sagte, sie bleibe bei ihm. Dieser sagte ihr, dass er nicht ihr Daddy wäre. Unsere Eltern verabschiedeten sich von ihm herzlich und bedankten sich für all seine Fürsorge. In St. Louis bestiegen wir ein Taxi und fuhren zu unserem neuen Zuhause. Drei Köchinnen waren am Werk, uns vielerlei gute Sachen zu kochen. Bald einmal wurden wir ins Bett gebracht und schliefen einem neuen Morgen in einem fremden Land entgegen.

Vater entledigte Bruder Adolf von seinen kleinen Schuhen. Kaum ausgezogen, warf er diese Vater an den Kopf. Ob das als Begrüssung gelten sollte haben wir nie erfahren. Es bleibt dahingestellt.

Diese Wohnung, die wir nun bezogen haben, war Vaters Zuhause, aber wie schon erwähnt bevorzugte er die Waldhütte. Wahrscheinlich, weil ihm die erstere zu gross war. Später erhielten wir ein eigenes Haus, nicht weit von der ersten Wohnung entfernt. Im neuen Zuhause hatten wir einen riesigen Umschwung. Wohl führte eine Strasse am Haus vorbei, jedoch höchst selten kam ein Auto, und wenn schon so bekamen wir Besuch. In der Nähe von unserem Hause befand sich ein etwa zwanzig auf zehn Meter grosses Wasserbecken. Einen Swimming-Pool kann man es nicht nennen, denn dieses war zu wenig tief. Im Sommer bei der grossen Hitze badeten wir trotzdem täglich darin. Abends kam auch Vater und ein paar Leute von den Nachbarhäusern, um sich in diesem Wasser etwas abzukühlen. Es war eine Wohltat, denn es wurde bis zu 50° im Schatten. Nachts schliefen wir meistens auf dem Fussboden, da der Linoleum herrlich kühl war. Anstelle von Fenstern und Türen, die wir offen liessen, hatten wir Screen Doors, ein feines Drahtgeflecht, das die Moskitos nicht durchliess. Die Temperatur draussen war im März und April und im September und Oktober am angenehmsten. Trotz der eisigen Kälte im Winter hatten wir nicht viel Schnee.

Ab diesem Zeitpunkt, bis als ich im Herbst zur Schule ging, habe ich eine Gedächtnislücke. Alles was ich weiss von dieser Zeit, weiss ich von meinen Eltern, die uns manches erzählten.

Rudolf Girsberger, unser Begleiter auf der Columbus, fand ebenfalls Arbeit auf der Farm. Er betreute und versorgte die vielen schönen Pferde vom Gutsherrn. Rudolf also wohnte im gleichen Haus wie unser Onkel Robert. Die hatten viel Spass miteinander. An ihren freien Nachmittagen fuhren sie mit Roberts Old Timer in der ganzen Gegend herum.

Onkel Robert fuhr mich mit seinem Old Timer im Herbst zur Schule. Mutter kam auch mit. Die Schule lag etwa 3 km von unserem Heim entfernt. Die Lehrerinnen sprachen kein Wort Deutsch, aber mit Zeichen und Deuten verständigte man sich doch irgendwie. Vater war für mich eine grosse Hilfe, da er die Sprache in Wort und Schrift beherrschte.

Bald lernten meine zwei jüngeren Geschwister vieles nachsagen, was ihnen später in der Schule von grossem Nutzen war. Die Lehrerinnen waren sehr geduldig und einfühlsam. Wir gingen gerne zur Schule. Der Winter war immer sehr kalt. Oft minus 20° - 30°. Da wir den Schulweg mit der Zeit recht gut kannten, gingen wir zu Fuss dorthin. Vater schärfteuns immer ein, ja nicht irgendwo abzusitzen, denn die Kälte macht träge und müde. Sonst müssten wir erfrieren und sie hätten keine Kinder mehr.

Das machte uns Eindruck. Meine Schwester litt unsäglich unter dieser Kälte. Wenn sie weinte, gefroren ihr die Tränen. Kaum in der Schule angekommen, trug unsere Lehrerin meine Schwester hinunter in den Waschraum, zog dort ihre Schuhe und Strümpfe aus und massierte ihre Füsse und Beine mit kaltem Wasser. Meine Schwester erholte sich dann schnell. Jeden Morgen nahm sich die gute Lehrerin Zeit, solange die Kälte andauerte. Erstaunlicherweise litt ich weniger unter dem Frost, und auch unser Bruder kam gut über die Runden.

Im Sommer herrschte dagegen eine Hitze. Es war feuchtheiss. Wir zwei Mädchen bekamen das Malariafieber und die Schlafkrankheit. Unser Bruder kam mit dem Keuchhusten davon.

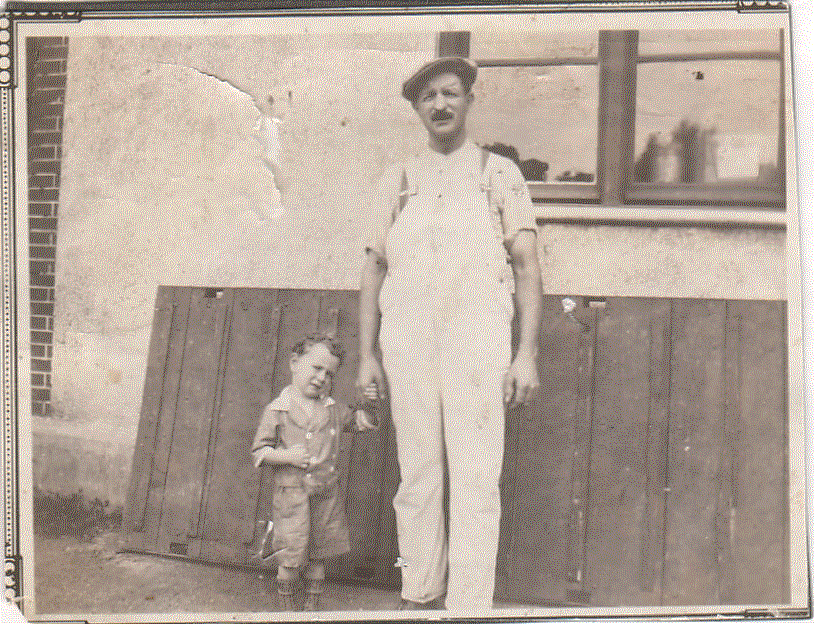

Unser Bruder war ein lustiger quirliger Bub. Er hatte blonde Locken. Überall wurde er verwöhnt. Den Köchinnen vom Herrschaftshaus musste er hin und wieder einen Besuch abstatten. Sie beschenkten ihn mit allerlei Süssigkeiten. Er wurde Curly Head (Krauskopf) oder der kleine Schweizer genannt. Auf der Farm fand er eine kleine Spielgefährtin, die fast im gleichen Alter wie er war. Sie hiess Bertha (seine spätere Frau hiess dann auch Bertha). Beide genossen die grossen Weiden wo sie sich tummeln konnten. Oft auch war er bei Vater im Stall oder im Milchhaus. Kleine Handreichungen konnte er bewältigen. Seine Füsse waren schnell. Ich erinnere mich nur an Absätze die davonstoben. In der Schule hatte er keine Mühe. Die Sprache lernte er von uns zweien recht gut. Auch ging er gerne dorthin.

Wir hatten viel Besuch. Nach und nach lernten wir viele unserer Landsleute kennen. In der Stadt gab es eine Schweizerhalle. Dort wurden unsere Heimatlieder gesungen, gejodelt und Harmonika gespielt. Manchmal wurden die Lieder auch mit der Gitarre begleitet. Unsere Eltern gingen auch hin und wieder dorthin. Unser Onkel blieb in der Zwischenzeit bei uns Kindern.

An Samstagen buk unsere Mutter oft sechs bis sieben Sorten Kuchen. Weil, wie erwähnt, viel Besuch zu erwarten war. Auch interessierte sie sich für amerikanische Gerichte. Die Frauen in der Nachbarschaft gaben bereitwillig Auskunft.